Il numero di dicembre della rivista Approches Cooperatives – curata dal mio amico fraterno Dominique Bénard – è interamente dedicato a Paulo Freire e la sua pedagogia. Dominique ha voluto includere una mia testimonianza sulla campagna di alfabetizzazione condotta in Nicaragua nel 1980 come uno dei principali compiti della Rivoluzione sandinista (poi tradita, ma quella è un’altra storia, che i lettori del mio “Misa Campesina” già conoscono). “Insegnategli anche a leggere!” era la raccomandazione di Carlos Fonseca Amador leader e ideologo della Rivoluzione, quando in clandestinità nelle montagne del Nicaragua, istruiva i suoi compagni dalle azioni rivoluzionarie da intraprendere.

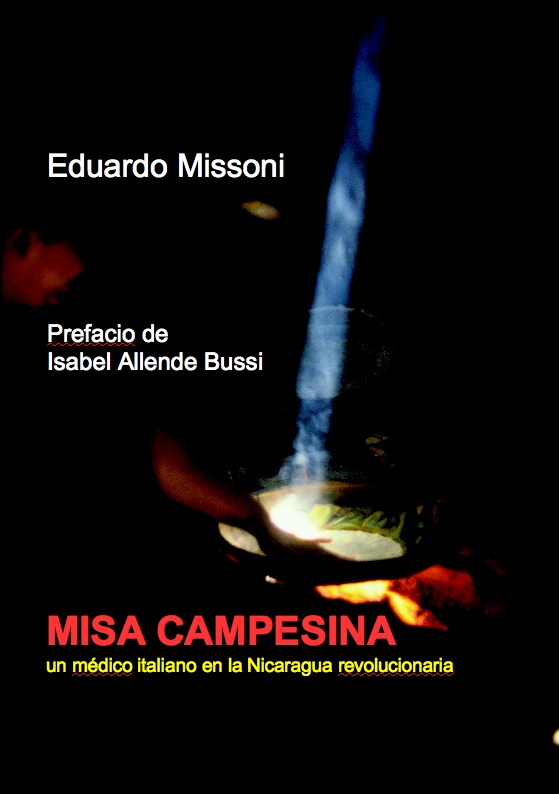

Le brigadistas dell’Ejercito Popular de Alfabetización di Monte Grande, una delle comunità del comune di Terrabona, celebrano orgogliosamente il loro risultato il 23 di agosto del 1980. (© eduardo missoni)

L’articolo è in francese, ma ne uscirà anche una versione in inglese e portoghese. Qui propongo una traduzione in Italiano, ripromettendomi di pubblicare quella in inglese appena disponibile.

“Insegnate loro anche a leggere!”

Il mio arrivo in Nicaragua per prestare servizio come medico volontario nelle zone rurali del Paese coincise con l’inizio della “Crociata nazionale per l’alfabetizzazione”. Le scuole sarebbero rimaste chiuse per sei mesi e oltre 95.000 giovani studenti delle scuole secondarie e i loro insegnanti sarebbero stati distribuiti in tutto il Paese, dai quartieri marginali ai villaggi rurali più remoti, per insegnare a leggere e scrivere al 50% della popolazione del Paese che allora viveva nell’analfabetismo. Sei mesi dopo, l’Esercito Popolare di Alfabetizzazione celebrava il suo trionfo, registrando una riduzione del tasso di analfabetismo a meno del 13%. Per molti di quei giovani, provenienti in gran parte dalla capitale e dai maggiori centri urbani, fu anche il primo incontro con le realtà più povere e svantaggiate del Paese. In questo senso, la Crociata fu soprattutto un processo di sensibilizzazione: vedendo con i propri occhi e condividendo le difficili condizioni di vita dei contadini e delle contadine, i giovani potevano comprendere il motivo della Rivoluzione.[1]

L’alfabetizzazione era stata uno dei primi compiti della Rivoluzione Sandinista, che solo un anno prima aveva trionfato sulla sanguinosa dittatura di Somoza che per decenni aveva oppresso il Paese. Tra i precedenti della campagna di alfabetizzazione vi erano le iniziative del generale Augusto C. Sandino e il pensiero ispiratore del comandante Carlos Fonseca Amador che, nei primi giorni dell’insurrezione, mentre i suoi compagni addestravano i contadini sulle montagne, diceva loro: «E insegnate loro anche a leggere!». I contadini erano il settore più colpito dall’analfabetismo. Molto prima della vittoria, gruppi di educatori integrati nel processo rivoluzionario avevano immaginato quale sarebbe stata un’istruzione democratica e autenticamente liberatoria in un Nicaragua libero. Erano consapevoli che sulle rovine del somozismo bisognava costruire le fondamenta e le strutture di un’istruzione diametralmente opposta a quella alienante e di sottomissione di quel periodo, orientata al consumo e imposta da esperti stranieri agli insegnanti e agli studenti nazionali, secondo uno schema capitalista e fecondo di individualismo e privo di solidarietà. Un’istruzione “bancaria” – per usare le parole di Paulo Freire – non solo in termini pedagogici, ma anche perché conforme alle esigenze dell’economia e della finanza internazionale. Per i sandinisti la rivoluzione culturale non poteva essere un fatto separato dalla rivoluzione politica; per loro alfabetizzare significava insegnare, sensibilizzare, politicizzare e umanizzare.

Dal punto di vista pedagogico, la Crociata adottò il metodo di Paulo Freire. Lo stesso che in una delle sue numerose visite in Nicaragua affermò: «Questa rivoluzione è una bambina, graziosa, pura e bella, e bisogna sostenerla», convinto della possibilità di successo, affermava: «Con quello che state facendo e con questo metodo insegnerete a leggere in cinque mesi, ce la farete».[2] Con la convivenza tra studenti e contadini si metteva in pratica la visione di Paulo Freire di un’istruzione in cui nessuno sa tutto e nessuno ignora tutto, ma tutti imparano insieme mediati dalla realtà.

I giovani “brigadisti, guerriglieri dell’alfabetizzazione” erano stati formati nei mesi precedenti l’inizio della Crociata attraverso un sistema a cascata. In primo luogo sono si prepararono 80 formatori in un workshop di 15 giorni, che verificarono poi l’efficacia della loro formazione in un’esperienza sul campo, successivamente si formò una seconda squadra simile e infine circa 12.000 insegnanti, che a loro volta si occuparono della formazione delle migliaia di brigadisti che “Pugno in alto! Libro aperto!“ – come recitava l’inno della Crociata – si preparavano a ”trasformare l’oscurità in luce“, dotati di un quaderno di alfabetizzazione per l’uso quotidiano e di un manuale con spiegazioni metodologiche, orientamenti pedagogici, organizzativi e politici.

“Non pretendiamo di promuovere un’alfabetizzazione che non sia politica”, sottolineava Sergio Ramírez Mercado, allora membro della Giunta di governo per la ricostruzione nazionale. “È ora che in Nicaragua smettiamo di avere paura del termine politico, perché questa è un’alfabetizzazione politica”.[3] Un’alfabetizzazione, sottolineava Ramírez, che mirava a risvegliare nei contadini e nelle classi più emarginate del Nicaragua le motivazioni socio-politiche che consentissero loro di integrarsi nel processo rivoluzionario sia dal punto di vista produttivo che da quello culturale e sociale.

Nel quaderno di orientamenti per l’alfabetizzatore era scritto: «Dobbiamo chiarire che ci troveremo di fronte a una nuova lotta. Il lavoro di alfabetizzazione si svolgerà in una casa di famiglia, in una chiesa, in un pergolato, in un corridoio, in qualsiasi luogo. Non dobbiamo considerarci come insegnanti che sanno tutto, gli alfabetizzati non saranno ignoranti che non sanno nulla e vengono a imparare. Saremo motivatori del processo di insegnamento-apprendimento, gli alfabetizzandi sono persone che pensano, che creano, che esprimono le loro idee, che hanno conoscenze. In questa epopea impareremo tutti”.[4] Il quaderno di alfabetizzazione non doveva essere uno strumento rigido, che non consentisse alcuna creatività, doveva stimolare piuttosto discussioni, alternative e proposte.

Il programma si basava su 23 temi legati al processo rivoluzionario, dalle idee e proposte degli eroi della Rivoluzione ai progetti di trasformazione sociale, di edilizia, sanità, istruzione e persino di politica internazionale. Per ciascuno di questi temi si utilizzava una fotografia che esprimesse visivamente alcuni elementi fondamentali del tema e che servisse a creare quella che nel metodo di Paulo Freire viene chiamata la “fase psico-sociale”. Presentando l’immagine al gruppo di alfabetizzandi, il formatore promuoveva un dialogo sul tema suggerito dall’immagine, in modo che il gruppo esprimesse la propria lettura della realtà e riflettesse sul proprio processo di liberazione. Dopo questa prima fase analitica, politica, orale e psicosociale, si passava a una seconda fase di sintesi, in cui si estraeva una frase che in qualche modo condensasse alcuni degli elementi fondamentali dell’argomento, fornendo allo stesso tempo gli elementi necessari per l’apprendimento della lettura e della scrittura. Ad esempio, nelle parole “La Rivoluzione” si trovano le cinque vocali che sarebbero state utilizzate nella prima lezione. Infine, a partire dalle lettere e dalle sillabe apprese, il gruppo di alfabetizzazione costruiva nuovi elementi secondo la propria creatività.[5]

Anche a Terrabona, il villaggio dove svolgevo la mia attività di medico, il 23 agosto 1980 si festeggiò la vittoria sull’analfabetismo, come ricordo nel mio libro “Misa Campesina”:

Il raccolto dei fagioli procedeva bene. Le pianticelle, strappate dal terreno con tutte le radici e riunite al centro del campo, si erano seccate al sole. Ora i contadini battevano sui piccoli mucchi con un bastone, raccogliendo in un telo i fagioli che saltavano fuori dalle loro guaine. Quei fagioli costituivano il pasto base della popolazione locale e di qualche malcapitato volontario italiano.

Anche la «crociata» di alfabetizzazione era andata bene e gli studenti, dopo sei mesi nella montaña da insegnanti, stavano ora rientrando in città. A Terrabona era stata organizzata una grande festa di chiusura. Ancora una volta le brigadas di alfabetizzatori sfilarono per il paese, ognuna preceduta da uno striscione o un cartellone con il nome della comunità dove avevano prestato il proprio servizio. I brigadistas entrarono in paese cantando o gridando consignas, le loro cotonas grigie ormai scolorite. Per molti studenti cittadini l’alfabetizzazione fu la prima occasione per scoprire un’altra parte, così diversa, del proprio paese. Una mondo che in certi ambienti, si preferiva non conoscere se non attraverso un’immagine folcloristica. Molte famiglie benestanti non avevano permesso che i propri figli partecipassero a quella mobilitazione nazionale.

La piazza dinanzi alla chiesa si riempì di ragazze e ragazzi. Puño en alto; libro abierto!Il grido echeggiava in tutto il paese.

Il sagrato della chiesa «di» padre Jorge, tornò ad essere il palco per l’acto politico cultura!, con l’alternarsi dei discorsi dei responsabili locali della cruzada e semplici rappresentazioni teatrali. Anche Toño – il coordinatore della Giunta di Terrabona – prese la parola e con l’occasione comunicò la nomina di Salomé – l’amico di El Rincon – a membro della Giunta in rappresentanza dell’area rurale. La musica si protrasse fino a tarda notte. Terrabona: territorio liberado del analfabetismo! Forse non del tutto. Quelle percentuali – che su base nazionale sommavano ad uno straordinario e forse improbabile 12% residuo di popolazione analfabeta – non erano a volte del tutto affidabili. Forte era stata la tentazione in molti brigadistas di mostrare risultati migliori di quelli effettivamente ottenuti nel proprio lavoro di alfabetizzazione. In una gara di orgoglio, peraltro senza alcun premio in palio, avevano talvolta chiuso un occhio nel valutare i risultati della prova finale dei loro alunni. Certo è che dovetti continuare a prescrivere farmaci usando opportuni disegnini.

Era altrettanto certo però che quegli ottantamila giovani relegati per cinque mesi nella montaña con i campesinos, rappresentavano un segno tangibile della volontà di cambiamento.

Purtroppo anche la Cruzada de alfabetización ebbe i suoi martiri. L’assassinio di Georgino Andrade, il primo degli alfabetizzatori uccisi dalla contra, indicò che c’era chi il cambiamento non lo gradiva affatto. La ex guardia nazionale somozista si stava riorganizzando in bande armate, che avrebbero ben presto trovato nel nuovo presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, il principale sostenitore.

Alcune famiglie contadine che avevano ospitato quei ragazzi nelle loro case per quel periodo, li vollero accompagnare fino a Terrabona; al momento di salutarsi la commozione era forte. I brigadistas lasciavano tra quelle montagne genitori, sorelle e fratelli adottivi.[6]

La Crociata Nazionale per l’Alfabetizzazione e il processo rivoluzionario nicaraguense sono stati per me anche una grande lezione di vita, tanto che ancora oggi, quando entro in classe come docente, propongo ai miei studenti di essere anche loro miei insegnanti, affinché insieme possiamo analizzare criticamente la realtà, imparare insieme e cercare insieme la strada per costruire un mondo migliore.

[1] Vedi anche: Nicaragua triunfa en la alfabetización. Documento y Testimonios de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Ministerio de Educación. República de Nicaragua- Departamento Ecuménico de Investigaciones, San José, Costa Rica, 1981.

[2] Manuel Lucero, 23 de marzo de 1980: alfabetizar para liberar. Diario Barricada, 23 marzo, 2023

[3] Sergio Ramirez Mercado, Entrevistas y opiniones. Encuentro. Revista Universidad Centroamericana, 16, 1980, pp. 64-65.

[4] Cuaderno de educación sandinista. Orientaciones para el alfabetizador, Ministerio de Educación, Republica de Nicaragua, 1980

[5] El Método, Encuentr.o Revista Universidad Centroamericana, 16, 1980, p. 26.

[6] Eduardo Missoni, Misa Campesina. Un médico italiano nel Nicaragua rivoluzionario. Edizioni Borla, 2001